どうやって勉強したらいいんだろう?

今回は、気象予報士試験の合格ステップと勉強方法を解説します。

気象予報士試験は難しいイメージがあるかもしれませんが、どんな試験なのか知って、作戦を立てて勉強すると、合格しやすいです。

わたしは最初のころ作戦を立てていなかったため、6回も受験しました。

自分の体験談(失敗談)をもとに、解説していきたいと思います。

気象予報士に興味がある人はぜひ参考にしてください!

この記事でわかること

気象予報士試験の概要

まずは、気象予報士試験がどんな試験なのか、紹介します。

気象予報士試験の概要

- 試験は1年に2回ある(1月と8月)

- 試験科目は「学科(一般)」「学科(専門)」「実技1」「実技2」

- 学科試験 → マークシート形式

- 実技試験 → 記述式

- 学科試験に合格すると1年以内は試験免除

気象予報士試験には、「学科試験」と「実技試験」があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

学科試験

学科試験は、マークシート形式の試験です。

学科試験は「一般科目」と「専門科目」の2科目があります。

- 一般科目:物理的な知識を中心に出題

- 専門科目:観測方法や数値予報モデルに関する問題が多い

「専門科目」のほうが、暗記の要素が強いです。

そのため、特に文系出身の人は「専門科目」から取り組むと、とっつきやすいかもしれません。

試験時間や合格ラインはこちら↓↓

- 試験時間:各科目で1時間

- 出題数:各科目15問

- 合格ラインの正解数:約11問

1時間で15問の問題を解きます。

「一般科目」と「専門科目」があるので、学科試験は合計2時間の試験になります。

合格ラインは11問正解のことが多いです。

ただし、テストによっては12問だったり9問だったりするので、あくまでも目安としておきましょう。

実技試験

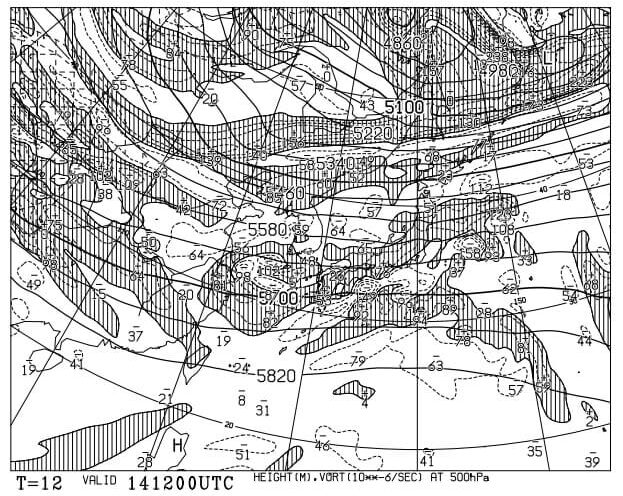

「実技試験」もペーパーテストです。

誰かと面接したり、人前で解説する試験ではありません。

以下のような数値予報天気図が配られて、回答用紙に記入していきます。

「実技1」と「実技2」のちがいはテーマです。

例えば「実技1のテーマは台風」「実技2のテーマは南岸低気圧」といった感じで出題されます。

試験時間や合格ラインはこちら↓↓

- 試験時間:各75分

- 合格ライン:7割以上の得点

気象予報士試験では「学科(一般)」と「学科(専門)」に合格した場合のみ、「実技」が採点されます。

実技試験では、「実技1のみ合格」などはありません。

「実技1」と「実技2」を、両方とも同時に合格する必要があります。

気象予報士試験に合格するステップ

ここでは、気象予報士試験に合格するステップを解説します。

気象予報士試験は、3回の受験で合格を目指すのがオススメです。

なぜなら、学科試験に合格すると、1年以内の試験が免除になるからです。

例えば…

第59回試験で「学科(一般)」に合格!

→ 第60回試験:「学科(一般)」は免除、「学科(専門)」と「実技」を受験

→ 「学科(専門)」に合格!

→ 第61回試験:「学科(一般)」と「学科(専門)」は免除、「実技」のみ受験

→ すべて受かった!

免除制度を活用して、1つずつ確実に合格するのがいいと思います。

ただし、免除制度の期限には注意が必要です。

1年を超えてしまうと、免除は適用されなくなります。

そのため、試験を再び受けなくてはいけません。

実際に、わたしも免除制度の期限がきれてしまい、受験しなおしたことがあります。

わたしの受験データ

- 第35回試験 すべて不合格

- 第38回試験 学科一般合格

- 第39回試験 すべて不合格(学科一般は免除)

- 第40回試験 学科専門合格(学科一般は免除)

- 第41回試験 学科一般合格(免除の期限切れ)

- 第42回試験 実技合格 → 資格取得

当時は、学科も実技も、同時に勉強していました。

そのため、各科目の勉強が浅くなっていたと思います。

合格するためには、1科目ずつ勉強して、3回の受験で合格を目指すことがオススメです。

2023年1月の試験(第59回試験)から受ける場合は、以下のようなスケジュールがいいでしょう。

合格スケジュール

- 第59回試験(2023年1月)で「学科(一般)」に合格

- 第60回試験(2023年8月)で「学科(専門)」に合格

- 第61回試験(2024年1月)で「実技」に合格 → 資格取得

「学科(一般)」と「学科(専門)」は順序が逆でもOKです。

最初に「学科(専門)」に合格して、2回目で「学科(一般)」に合格しても、問題ありません。

参考書や過去問をチラ見して、手をつけやすいほうからはじめるといいと思います。

過去問は、気象業務支援センターのホームページに掲載されているので、参考にしてください。

合格までの勉強方法

ここでは、気象予報士試験に合格するための勉強方法を紹介します。

勉強方法

- 参考書をよむ

- 問題集で、参考書でよんだ範囲の問題を解く

- 参考書・問題集を1周する

- 問題集を最初から解きなおす

- 4でまちがえた問題のみ、もう一度解く

- 問題集を最初から解きなおす(合計5周)

まずは参考書をよみます。

基本的に、1章・2章・・・と、章ごとによむといいでしょう。

ただし、内容が難しいときは、1章すべてではなく途中まででOKです。

例えば…

わたしは、【降水過程】は理解しやすかったので、参考書をサクサクよんですぐに問題集に取りかかりました。

しかし【大気力学】は難しかったです。

そのため、「気圧傾度力」の範囲だけよんだら「気圧傾度力」の問題だけを解くようにしていました。

「気圧傾度力」の範囲が終わってから、「コリオリ力」の範囲に取り組みました。

参考書と問題集を交互に使いながら、まずは1周してみましょう。

1周したら、問題集を最初から解きなおして、まちがえた問題に付箋をはっていきます。

付箋をはりながら最後まで解いたら、次はまちがえた問題だけ解きなおします。

ポイント

まちがえた問題は、自分が苦手な分野です。

なので、まちがえた問題は、参考書を見ながら丁寧に解きなおすといいと思います。

まちがえた問題の復習が終わったら、また問題集を最初から解きます。

そして、まちがえた問題に付箋をはり、まちがえた問題だけ解きなおす。

わたしは、これを繰り返していました。

合計で5周ほど問題集を解きました。

ポイント

問題集は、1冊あればいいと思います。

暗記するくらい解いちゃったら、別の問題集を買うのもアリです。

わたしが試験に受からなかったときは、「学科(一般)」「学科(専門)」「実技」をすべて並行して勉強していました。

すべて同時に勉強を進めると、頭が混乱してしまい、失敗する結果に。

科目間で共通する内容もありますが、いったん1つの科目にしぼって勉強したほうが、合格できました。

まとめ:免除制度を活用して、3回で合格しよう!

今回は、気象予報士試験に合格するステップと、勉強方法を紹介しました。

本記事のまとめ

- 学科試験は免除制度あり

- 「学科(一般)」「学科(専門)」「実技」を1つずつ合格する

- 問題集を繰り返し解く

免除制度を活用することで、1つの科目に絞って勉強できるため、勉強しやすくなると思います。

ちなみに、気象予報士試験の1回の受験料は約1万円です。

けっこう高いと思うので、むやみに受けるのではなく、戦略的に勉強して受験するといいでしょう。

ぜひ気象予報士試験に挑戦してみてください!